Символика памятников Великой Отечественной войны: история и значение

Великая Отечественная война (ВОВ) оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Это стало...

| Тел.: | +7 926 128-38-56 +7 925 505-49-69 +7 965 188-00-55 моб. WhatsApp, Telegram 8 800 201-72-91 бесплатно из регионов |

Антикварный магазин «Лавка Старины»: оценка, покупка и продажа антиквариатаЛюбой товар, представленный на сайте, вы можете посмотреть по адресу: Москва, 3-й Донской проезд, д. 1 Оценка предметов антиквариата через WhatsApp и Telegram по номеру телефона +7 (925) 505-49-69 |

Великая Отечественная война (ВОВ) оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Это стало...

Фарфор длительное время был одним из самых популярных приобретений. Постепенно хорошая посуда...

Ангелы по сей день занимают особое место в культуре и искусстве человечества. Их образы...

Иконопись на Руси появились сразу после принятия Крещения. При этом данный вид искусства продолжительное время оставался ядром древнерусской культуры. Русь была известна своими иконами и мастерами-иконописцами. Считалось, что древнерусские иконы способны уберечь от любого зла, болезней и даже спасти от нападений врагов.

Икона всегда была главным атрибутом в доме у верующего человека. Она ставилась на самом видном месте, что должно обеспечить защиту всем домочадцам.

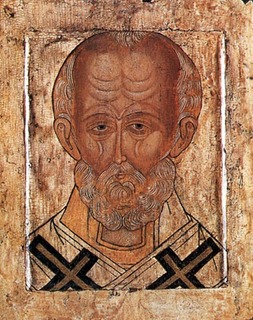

Одной из самых известных икон считается Угрешская икона или икона Святого Николая. Именно Николай Чудотворец считался одним из тех святых, которого сильно почитали славяне. В летописных источниках даже можно найти упоминание о нем. Эти данные датируются 11 веком.

Сам Угрешский монастырь появился приблизительно в 1380-х годах. Тогда же предположительно и была написана икона Святого Николая.

В этот период времени Дмитрий Донской решил дать отпор Мамаю. Как только он двинулся от Москвы вместе со своими соратниками, то перед ним появился образ Николая Чудотворца, который был украшен вапой и окружен звездами. Его образ ярко сиял. Князь понял, что это добрый знак и двинулся к своей цели.

Именно в честь этого события и построили Угрешский монастырь, а его главной реликвией стала икона Святого Николая, которой приписывают чудотворные свойства. Но ценна она еще и как образец древнерусской иконографии. Ведь особенность данной иконы в том, насколько тщательно прорисован лик святого Никлая. Можно разглядеть его каждую морщинку. Лицо получилось такое вдумчивое. В настоящее время икона находится в Третьяковской галерее, где ее хорошо отреставрировали.

Многие коллекционеры очень любят работы художницы Натальи Нестеровой, которая стала одной из главных арт-звезд брежневского «периода застоя» в СССР. Ее работы стали особенно востребованы среди коллекционеров, поскольку выполнены в неповторимом фактурном живописном стиле. Например, картина «Мельник и его сын», написанная художницей в 1969 году, была продана на аукционе в 2007 году за 92 388 фунтов стерлингов.

Работы Натальи Нестеровой можно увидеть не только в частных коллекциях, но и во многих известных государственных музеях: Третьяковской галерее, Ереванском музее современного искусства, Галерее МАРС в Москве, Нью-Йоркском музее современного искусства Соломона Гуггенхайма, Museum Ludwig в Германии и других.

Наталья Нестерова родилась в Москве в 1944 году. Она успешно окончила государственный художественный институт им. Сурикова в Москве, а уже через год после окончания данного учебного заведения стала членом Союза художников СССР. Особенность картин Нестеровой заключается в том, что через искусство она пытается понять тайны повседневной жизни. В своих картинах художник целенаправленно отстраняется от обыденности. При этом старается заострить внимание на привычных чертах.

Наталья Нестерова принадлежит к плеяде тех художников, которые в 1960-тые годы обратились к эстетике фольклора и не прогадали. Сейчас Наталья Нестерова считается одним из известнейших российских художников. Она живет сразу на несколько городов: Москва, Нью-Йорк и Париж. Постоянно работает над новыми картинами и параллельно устраивает собственные выставки.

Павла Михайловича Третьякова можно по праву назвать одним из тех, кто был наиболее известным страстным коллекционером в России. Даже умирая, он просил только об одном: чтобы сберегли его галерею. Он собирал для нее картины более 50 лет. Несмотря на то, что Третьяков владел собственной мануфактурой и весьма преуспевал в этом виде деятельности, все же именно создание собственной галереи стало делом всей его жизни.

Павел Михайлович владел собственной льняной мануфактурой в Костроме. Еще в юности он сильно заинтересовался искусством. Третьяков сильно переживал по поводу того, что был недостаточно образован и постоянно пытался восполнить пробелы в своем образовании. Для этого он много времени проводил за чтением книг. Когда ему исполнилось 28 лет, он принял решение о том, что завещает свой капитал на благое дело: создаст галерею русского искусства. Он потратил 42 года на то, чтобы собрать коллекцию картин, которые, по его мнению, были одними из лучших у русских художников. При этом на покупку произведений искусства у него ушло больше 1 миллиона рублей.

Третьяков был очень трудолюбивым человеком. Днем он работал в конторе, а вечерами в галерее. Даже здание, в котором находится музей — это дело его рук. В праздничные дни он обязательно посещал магазины, которые торговали антиквариатом, а также заглядывал в мастерские. Особенно он следил за передвижными выставками. Еще перед их началом он объезжал всех художников и скупал у них лучшие картины. Заслуга Третьякова для развития русской живописи — колоссальна. Без его деятельности по сбору картин и созданию галереи критический реализм не смог бы получить такого масштабного развития.

Нередко на международных выставках и аукционах можно встретить работы российских художников. При этом многие из них продаются за весьма большие суммы денег. И это неудивительно, поскольку некоторые художники, которые родились и работали в СССР, уже давно вошли в рейтинг самых дорогих в России, а иногда и в мире.

С 5 сентября по 31 октября во Владимире в Центре пропаганды изобразительного искусства будет проходить выставка «Связь времен. Шедевры из частных собраний». Антикварный магазин «Лавка старины» внёс свой небольшой вклад в создание экспозиции выставки, предоставив организаторам образцы отечественного декоративно-прикладного искусства из фарфора 19-20 веков. Выставка организована Международной конфедерацией антикваров и арт-дилеров и проходит в рамках национального проекта «Культура».

В целом выставка объединит более шестидесяти произведений иконописи, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в России и Западной Европе с 16 по 20 века. Многие из них являются поистине уникальными шедеврами, бережно сохраненными руками их настоящих владельцев. Посетители выставки откроют для себя новые грани в творчестве признанных мастеров, да и просто получат эстетическое удовольствие от разнообразной экспозиции.

Украшением выставки станут оригиналы нидерландской живописи 16 века, живописные произведения признанных мастеров русского изобразительного искусства 19-20 веков: Ивана Аивазовского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Александра Герасимова, Павла Корина, Зинаиды Серебряковой.

Выставка «Связь времен. Шедевры из частных собраний» — прекрасный повод посетить старейший город страны Владимир и насладиться не только шедеврами искусства, но полюбоваться началом осени на фоне архитектурных памятников древнего города.

Выставка будет проходить в Центре пропаганды изобразительного искусства по адресу ул. Большая Московская, д. 24. 4 сентября состоится вернисаж выставки, в рамках которого пройдет пресс-конференция, открытая дискуссия «Художественный рынок сегодня» и кураторские экскурсии по экспозиции.

В России иконопись зародилась еще во времена существования Древней Руси, после того, когда прошло крещение. И вплоть до 17 века именно иконопись выступала в качестве ядра древнерусской культуры. Но в эпоху Петра Первого иконопись начала вытесняться другими видами искусства.

В 1910 году при разборе сарая при Успенском соборе, расположенном в Звенигороде, был обнаружен уникальный в своем роде образ, состоящий сразу из 3 икон. После долгого изучения ученые предположили, что эти иконы были написаны приблизительно в 15 веке. Автор данного образа до сих пор неизвестен.

Первоначально эксперты склонялись к мнению о том, что возможно образы были написаны Андреем Рублевым — известным русским иконописцем, но затем определили, что он не может быть автором этого произведения. На образе изображены сразу трое святых: Спаситель, Апостол Павел и Архангел Михаил. При этом пропорции каждого образа абсолютно безупречны. Реликвию назвали Звенигородским чином в честь места, где она была найдена.

Икона «Спас Нерукотворный» стала первой среди всех известных сегодня, на которой был увековечен образ Бога. Предполагается, что у этого образа есть несколько происхождений: на плате (полотенце), либо на камне. Но достоверных упоминаний об этом в письменах до сих пор не найдено. Да и подлинник святыни на Руси обнаружен не был. Зато во многих монастырях с особым трепетом хранятся его копии.

Среди собраний Русского музея есть икона Ангел Златые власы, которую называют одной из древнейших. Согласно проведенным исследованиям ученые пришли к выводу о том, что она была написана приблизительно в 1220-х годах. Найдена эта икона была только в 1860 году на складе, принадлежавшем Московскому Кремлю. Тогда те исследователи, которые ее обнаружили, посчитали, что это лик Архангела Гавриила, написанный в 17 веке Симоном Ушаковым. Но после детального изучения определить автора иконы не удалось. Ясно только то, что она относится к прекраснейшим образцам древнерусской живописи.

В старину наши предки не прочь были побаловать себя таким напитком, как горячий чай. Правда, в то время они использовали несколько иную утварь, которая сильно отличается от той, что использует современный человек. Так, например, для того, чтобы нагреть воду, использовали бульотки.

Бульотка представляет собой металлический сосуд небольшого размера, который использовался для нагрева воды. Внизу у такого сосуда была специальная подставка, где находилась горелка.

Бульотка использовалась для того, чтобы вода в доме для чая всегда была горячей. Внешне изделие сильно напоминает чайник, у которого есть ножки. Такие изделия всегда были довольно красивыми, ведь их использовали для того, чтобы сервировать стол для чайной трапезы. У бульотки всегда был либо носик, либо сливной краник. Также у изделия всегда была ручка и крышка.

Такими чайными принадлежностями пользовались только состоятельные личности, ведь такой чайник обычно производили из серебра или мельхиора, в редких случаях использовались и другие виды сплавов. Особенно выручали такие изделия во время длительных путешествий.

В настоящее время среди коллекционеров разворачивается целая охота за данными предметами быта прошлых веков. Они очень редкие, поэтому, как правило, стоят довольно дорого. Термосы и термопоты можно назвать продолжением бульотки. Сегодня в продаже также можно найти аналоги этих изделий, которые производятся из фарфора или стекла. Однако вместо горелки используется свеча. Использование такого чайника позволяет придать обычному чаепитию некоторую романтичность.

В 18 веке, когда на российском престоле находился Павел Первый, стало наблюдаться активное развитие горнозаводской промышленности на территории Урала. Неудивительно, что именно здесь получило развитие данная отрасль, поскольку неподалеку от завода располагалось одно из богатейших мест с запасами чугуна, песка, а также древесины. За счет грамотного руководства появилось каслинское литье — производство, ставшее легендарным.

Если окунуться немного в историю, то появилось данное искусство еще в 1747 году. Именно в этом году стал работать первый чугуноплавильный завод на Урале. Его построил и запустил купец из Тулы. Но через четыре года он перепродал производство статскому советнику, который сделал многое для улучшения производств. Только в 1809 году предприятием стал владеть Лев Расторгуев, который и сделал все для того, чтобы о каслинском литье узнал весь мир.

Прошло всего 14 лет, и купец запустил на своем заводе художественное литье. Первоначально все выпускаемые изделия делали по немецким технологиям, но потом уральские мастера внесли в них свои коррективы. Вскоре полученные технологии позволили начать выпускать бюсты, скульптуры и статуи. Кстати, для этого стали привлекать к работе талантливых скульпторов и художников.

Чуть позднее мастера стали использовать и несколько иной способ покрытия, что позволило существенно расширить ассортимент выпускаемой заводом продукции. Так, например, на заводе стали изготавливать подсвечники нескольких видов.

В 20 веке каслинское литье, как вид искусства, достигло своего наивысшего расцвета. Однако в период Первой мировой войны производство было перепрофилировано на выпуск преимущественно военной продукции. Но к 30-тым годам на заводе появился отдельный цех по художественному литью. Там то и стали выпускать скульптуры, которое прославились далеко за пределами России.

Шкатулка Палех, как правило, представляет собой черные шкатулки, которые расписываются сюжетами из известных сказок. Все эти рисунки обрамляются золотым орнаментом. И, наверное, сегодня нет такого человека, который бы не слышал о таких шкатулках. Однако не все знают, откуда появилась такое уникальное в своем роде изделие.

История шкатулки довольно интересна, ведь в ее основе лежат традиции сразу нескольких древнерусских иконописных школ. Палехская роспись характеризуется особой тонкостью письма, здесь можно увидеть мягкие линии, а также сдержанные цветовые гаммы.

Палехская роспись появилась приблизительно в середине 18 века, однако своего расцвета она достигла только в начале 19 века. В то время многие палешане-художники помогали расписывать и реставрировать церкви и соборы.

И сегодня мастерство тех художников можно лицезреть в некоторых известных всем достопримечательностях, таких, как:

После Октябрьской Революции 1917 года художникам пришлось перестраиваться и искать совсем другие образы. Ведь с приходом к власти большевиков к церкви стали относиться совсем иначе, без должного почитания. Не многие знают, что именно в то время палехское искусство могло и вовсе погибнуть. Но А. М. Горький смог его спасти. На то время мастерам пришлось забыть о библейских сюжетах и начать работать в советской тематике. Именно тогда и зародилась известная всем палехская миниатюра.

В Воронеже работает особый музей с уникальными в своем роде коллекциями и выставками «Петровские корабли». Именно в период правления Петра Первого Воронежская область стала развиваться по-особенному. Выставки в музее устроены таким образом, что из них можно узнать много нового из истории и политического уклада петровской России.

Но самое главное, посмотрев экспозиции музея, можно понять, какую роль играл Воронеж в становлении России как морской державы. Интересно, что данный музей работает с использованием современных мультимедийных технологий.

Среди экспонатов музея можно увидеть:

Рассматривая эти экспонаты, можно с головой погрузиться в историю, а также узнать многое о той эпохе. Например, можно примерить на себя семи килограммовую медаль. Такой медалью награждали тех, кто был пойман на пьянстве. Провинившийся должен был носить эту медаль везде и не снимать в течение недели. В интерактивных каютах можно попробовать себя в роли капитана и понаблюдать за сражением в Азовском море.

Конечно же, в экспозиции особое место отведено личности Петра Первого, который был ярым коллекционером. Экспозиции устроены таким образом, что можно понять, какое отношение у императора было к рабочему человеку. Также есть документы, которые рассказывают о том, какие реформы были проведены Петром Первым. Сам император в Воронеже побывал порядка 15 раз, что в общей сложности составило 50 дней пребывания.

В 2020 году в музее появился новый зал «Морской славы», где можно познакомиться с именитыми полководцами в истории России.